커버 이미지 by Bàrbara Castro Urío.

우주의 작동 방식, 엔트로피

열역학 제2법칙에 따르면 우주의 무질서도(엔트로피)는 계속해서 늘어나는 방향으로만 움직인다고 합니다. 무질서가 쌓이고 쌓여서 그 끝에 다르면…? 우주는 ‘열죽음’ 상태에 이르게 됩니다. 모든 것이 소립자로 분해되고, 흐릿한 흔적만이 남게 되는 것이지요.

우리의 모든 소비 행위 역시 이 엔트로피 증가에 일조하는 건 아닐까요? 혹은, 늘어나는 엔트로피를 되돌릴 수는 없지만 그 증가 속도를 조금이나마 느리게 만들 수는 없을까요?

오늘의 책, [디컨슈머]의 한국어판 부제는 “소비하지 않는 소비자들이 온다”입니다. 하지만 ‘소비하지 않는 소비자’도 결국 소비를 해야 하니, 책의 중반에서 “최초의 디컨슈머 브랜드”로 소개되는 파타고니아와 같은 브랜드들은 “디마케팅(demarketing)”을 펼치고, 우리는 “과시적 비소비”를 하는지도 모릅니다.

평소 ‘시간’에 관심이 많은 제게 이 책에서 눈길 가는 부분 중 하나는 소비와 시간의 관계를 언급한 부분들이었습니다.

일요일은 그저 볼륨을 낮춘 삶이 아니라, 아예 다른 종류의 하루였다.

– [디컨슈머] 69

사실상 우리는 영리적 시간이 영원토록 이어지게 만든 것이었다. (중략) 영리적 시간이 발달하면서 비영리적 시간을 참을 수 없게 되었다는 것이다.

– [디컨슈머] 73-75

위의 표를 굳이 인용하지 않더라도, 우리는 (평균적으로) 꽤나 물질주의적인 삶을 살아가고 있는 듯 합니다. 끊임 없는 비교의 연쇄로부터 비롯되는 이러한 사고 방식은 결국 물질적, 심리적 필요를 채우지 못할 때 빠져들기 쉬운 것이라고 하는데요(책 137페이지를 참조), 단지 우리가 속한 이 사회가 물질주의를 조장하는 방향으로 작동하고 있기 때문에 그런 걸까요?

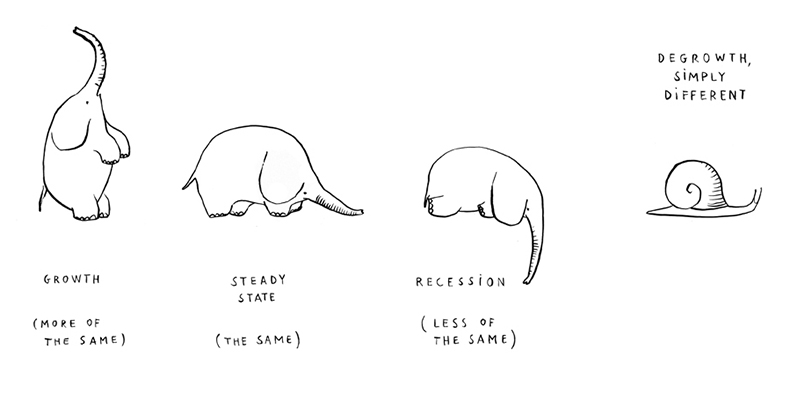

대안은 없다?

혹은, 마거릿 대처가 한 더 유명한 발언을 빌자면, “There is no such thing as society! There are individual men and women and there are families and no government can do anything except through people and people look to themselves first.”(사회라는 것은 존재하지 않습니다! 개인이 있고, 가족이 있으며, 정부는 사람을 통하지 않고는 아무것도 할 수 없으며, 사람들은 먼저 자신을 먼저 생각합니다.)

정말로 대안은 없을까요? 우리는 더는 필요와 욕구를 구분할 수 없는 하이퍼-소비자 신세를 벗어날 수 없는 걸까요? “자기 존중이라 부르는 만족스러운 상태”(133)을 추구한다고 생각하며 과시적 소비 혹은 “과시적 비소비”(151)에 몰두하는 것 말고는 할 수 있는 게 없는 걸까요?

저자는 “비영리적 시간의 효과”(171)를 이야기합니다. “자발적 간소함”(313)을 통해, 자아 존중감, 자기효능, 진정성을 챙길 수 있을지 모른다고 말합니다. 이 책의 집필 과정을 통해, “나의 소비가 어떤 모습이길 바라는지 알게 되었다”(366) 말합니다. 이제 우리 자신을 돌아 봅시다. 어떤 모습인가요?

생각해 볼 거리 혹은 액티비티

- 왓츠 인 마이 백 혹은 왓츠 온 마이 바디? 돌아가면서 – 지금 내가 소유한 것, 하나씩 리스트업 하고 경제적 & 상징적 가치를 매겨봅시다. (화이트보드 활용 가능)

- 이 책을 읽고 ‘아, 그래서 어쩌라는 건가?’ 싶을지도 모릅니다. 그래서, 정말 (각자의 일과 삶에서) 어쩔 수 있을까요? (예컨대, 미술계에서는 탈탄소 전시가 (잠시나마) 화두가 된 적이 있습니다.)

- ‘비영리적 시간’을 증진하려면, 어떻게 살아야 할까요?

독서 노트 인용

한때 소비를 줄이고자 몇 달간 고민하고 긴장하며 보낼 시간이 있었다. 지금 생각해 보면 카테고리만 이동했을 뿐 소비가 줄어든 것이 아니었다. 팬데믹 상황에서도 소비가 줄어 지구가 잠시 깨끗해졌다고 하지만 소비는 중단된 적이 없었다. 단지 타겟이 달라졌을 뿐. (중략) 개신교에서 이야기하는 원죄가 현대인에게는 소비가 되어버린 듯하다. 책을 읽고 소비를 줄여 ‘나’에게, ‘사랑하는 이’에게 집중하겠다는 다짐보다 지금까지 그리고 앞으로 지속될 이 행위에 대한 죄책감(=만족)이 책장을 덮은 지금까지 무겁게 남아있다.

– OㄷO

<한국사회에서 디컨슈머에 가깝게 살아간다는 것>

혼자 살아가는 데에는 전혀 문제가 되지 않지만, 이런 삶은 때로 나의 소중한 사람들을 심란하게 했다. (중략) 이렇게 좁아진 소비의 선택지 속에서 나의 취향은 점차 사라져왔다.(후략)<한국사회에서 디컨슈머는 늘어날까>

– ㅈOO

이처럼 한국 사회에서 디컨슈머에 가깝게 살아간다는 것은

1)다양한 대체안이 없어 불편한 삶

2)자신만 불편한 것이 아니라 주변의 소중한 사람들을 힘들게 하기도 하는 삶

3)취향이 없어지기 쉬워 무미건조한 삶

이라는 사실을 부정하기는 어렵다.

(중략) 책 속의 내용을 몰라서 소비를 줄이지 않는 사람은 그리 많지 않을 것 같다. 그럼에도 불구하고 사람들은 꾸준히 소비한다. 아마도 위의 1)~3)을 감내할 자신이 없고, 남들보다 폼나게 살고 싶다는 욕망이 앞서기 때문이 아닐까 싶다. 인스타그램 월드인 한국 사회에서 디컨슈머가 늘어나기를 바란다면, 이 책을 읽는 독자가 늘어나는 것 보다 인스타그램 사용자 수가 줄어들어 소비에 대한 욕망이 줄거나 디컨슈머의 삶을 멋지게 누리는 인플루언서가 등장하는 편이 빠를 것이다.

대부분의 브랜드들이 관세 혜택을 받기위해 리사이클 나일론/ 폴리 /코튼 / 소로나 등으로 제직된 원단을 찾고있다. 하지만 그들이 진정으로 환경을 생각 하는 것일까? 리사이클 폴리에스터의 경우 원래는 쓰고 남은 플라스틱을 가공해서 뽑아 직물을 만드는 거지만, 플라스틱의 상태 수요와 공급 문제로 리사이클 폴리를 만들기 위해 페트병이 새로 만들어지는 아이러니한 상황까지 발생하고 있다. 그리고 우리는 리사이클 제품! 친환경 제품을 써요! 라고 광고를 해야하니 그에 맞는 택을 별도로 제작해서 달아야한다. 과연 이러한 일련의 과정들이 정말 환경을 생각한다고 볼 수 있을까?

– ㅅOO

(중략) 이번 모임에서 다른 분들은 어떠한 방식으로 소비생활을 하고 있는지, 본인이 실천하고 있는 친환경소비에는 어떤것들이 있는지 공유하는 시간도 가져보았으면 좋을 것 같다.

나의 소비 취향이란 무엇일까? 내가 좋아하는 음식, 여행, 여가 등을 위해 지출하는 행위는 나에게 뚜렷한 취향일 것 같다. 이러한 나의 취향을 다시금 돌이켜보며, 지금의 소비 행위를 얼마나 바꿀 수 있을지 궁금하며, 다른 분들은 각자 자신의 소비 취향을 어떤 시각으로 바라볼지도 궁금하다.

– ㅈOO

“디컨슈머가 되고 싶은 컨슈머”

– ㅂOO

소유를 줄이는 것이 환경뿐만 아니라 스스로의 정신 건강에도 좋기에 어떻게 하면 좋아하는 옷을 누리면서 과소비를 하지 않을 수 있을까에 대해 늘 고민한다. 마침 이번달엔 소비를 줄이고 싶어 쇼핑 어플을 지워버렸다. 안보니 욕심도 줄어들고 아무것도 사지 않아도 아무일도 일어나지 않는다는걸 깨닫는다.

나는 어렸을 때부터 참 물욕이 없는 아이였다. 부모님한테 뭔가를 사달라고 조른 기억도, 뭔가를 열심히 원한 적도 없는 듯 하다. 지금도 누가 뭘 갖고 싶냐고 물어보면 한참을 생각해야 할 정도니까. (중략) 나는 물욕이 없다고 생각하지만, 예전의 사람들과 비교했을 때 이 생각은 사실일까? 언제쯤 정말로 더 적게 원하게 될까? 나의 소비는 객관적으로 어느 위치에 있는 걸까.

– OO

올바른 식습관이 균형잡힌 체형과 건강을 결정하듯 올바른 소비습관 역시 정신건강에 큰 영향을 끼친다. (중략) 외적, 물질적 요소에 관심이 생겨 나를 표현하기 위한 물건과 취향을 찾기위해 끊임없는 ‘소비’를 이어오고 있다. 비싸고 좋은 물건을 구매할 수록 기분이 좋고, 삶의 만족도가 증가해야 하는 것인데 아이러니하게도 가진것이 별로 없었던 20대 초반과 현재를 비교하면 오히려 과거 삶의 만족도가 더 높았고, 소비 대신 다양한 경험을 통해 쌓았던 추억들이 더욱 값지게 느껴진다.

– ㅇOO

소비가 멈춘 사회라니, 생각만으로도 너무 무서운 단어다. 누군가 소비하게끔, 그리고 더 많이 사게끔 만드는 곳에 다니는 입장에서 소비의 중단이란 너무 무서운 이야기다. 실제로도 23년 들어서면서 사람들의 구매가 많이 줄었고, 흉흉한 회사분위기를 느끼면서 다니고 있다. (중략) 적어놓고 보니, 그 동안 모임에서 이야기한 내용들이 이 책에서 말하는 디컨슈머로 향하는 길이 아닐까란 생각이 든다. 내 일자리에는 위협이 되는 것 같지만(?) 바람직한 소비를 위한 한 걸음을 걸어볼 필요가 있겠다.

– ㅊOO

난 평소에도 한 가지의 물건을 오래 쓰기보다는 질린다는 핑계로 자주 새것을 찾는 주의였다. 하지만 이사를 다니면서 짐 정리를 할 때, 그리고 봄맞이 옷장 정리를 하면서 불필요한 물건들을 많이 발견했고 최근엔 이런 것에 회의감이 조금씩 들기 시작했다.

– ㄴOO

우리는 모든 것이 투 머치인 세상을 살고 있는 것 같다. 먹는 것도 입는 것도 즐길 것도 너무 많은 세상에서 살아가는데에 필요한 그 이상의 것들을 갖기 위해 노력한다. 인생의 대부분의 시간과 에너지를 소비를 위한 돈을 버는데 사용하고, 또 많은 시간과 에너지를 사용해서 더 많은 것을 소유하려고 한다. 직장에서 여러가지 얻는 것들이 있겠지만 나도 많은 시간을 돈을 벌기위해 경제활동으로 보내고 또 틈틈이 소비를 위해 시간과 에너지를 사용한다. 시간과 마음은 유한한데 무언가 바닥이 보이지 않는 곳에 쏟아붓고 있는 기분이다.

– ㅈOO

이렇게 한 ‘시즌’을 마무리하고, 다음 시즌의 첫 책은 (이번 책과 살짝 연결되는 지점이 있는) [음식중독]으로 시작합니다. 모두, 수고 많으셨습니다. 또 만나요!